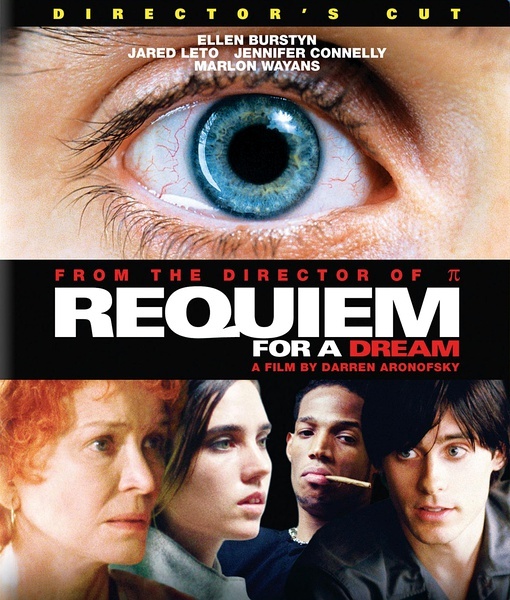

比起2010年上映的《黑天鹅》,2000年上映的《梦之安魂曲》没有任何商业性质,纯粹分析不乏为达伦▪阿诺夫斯基的天才之作。然而这部“大名鼎鼎”的电影竟然被列为禁片,几乎没有获得过任何电影大奖。据说当时电影公司认为影片末尾的性娱乐活动有伤风化,而阿诺夫斯基拒绝修改,最终只能在特定的影院上映。作为独立电影,票房惨不忍睹。这个世间已然存在这样的规则,追求艺术前沿,不为人所理解。遭冷遇是难免的,但时间终究筛选了一切。

本片取材于胡伯特·赛尔白1979年的小说,经过改编搬上了银幕。从头至尾,那种绝望的气息并不完全是故事本身,它源于凌厉的蒙太奇和剪辑手法,伴随着阴森黑暗的音乐渲染,在视觉听觉上简直就是地毯式轰炸。

影片开头的音乐《summer overture》,已然预示着这是一部充满阴郁气息的电影。影片分为夏、秋和冬三个部分,原声上也是十分精致地贴切主题。这不仅仅是阿伦诺夫斯基自己设下的圈套,也是现实的必然。四季里唯独没有“春天”,那种《悲惨世界》的宿命意味呼之欲出。众多的音乐元素扣人心弦,整张原声十分出色。主人公磕毒后沉迷于幻觉的状态和最后走向痛苦深渊的结尾处,用了大量迷幻电子乐,还有犀利的大提琴交互伴奏。精彩的最后二十分钟,影片走向了“冬”的部分使糜烂和疾病开始毫不留情地轰炸。哈瑞的母亲开始药性发作,精神涣散。哈瑞自己因注射毒品过度,左手被截了肢,他的女朋友玛丽安出卖了自己的尊严和灵魂,用身体换取毒品。哈瑞的兄弟狄龙被送进了监狱。影片充斥着大量的心理活动刻画,着重表现了毒品带来的厄运。不仅仅是生理伤害,人在毒品药品面前无力挣扎,在欲望面前失去自控力,这种灵魂与躯体的交互,是一个值得现代人反思许久的沉重主题。剧情的节奏变化很自然,画面剪辑有些过火,某些部分快速切换让人反胃,尤其是主人公哈瑞的母亲那张苍老痛苦的脸庞,受罪,又心甘情愿,她满足欲望的方式错了,这实在是让人悲哀到无以加复。还记得黑泽明的电影《罗生门》的结局,仍旧给予了观众微小的希望,以此来弱化人性的黑暗。从此处出发,这部影片反倒有点接近“现实主义”的题材了。片中四个主要人物都是意志薄弱并且遗弃自己的人。他们身上缺失了人在厄运中创造美好的状态,他们都有愿望,但是实现愿望的方式同沉沦无异,极不真实。“上电视”、“贩毒赚大钱“,这本不是一个正常人该做的事,它们违背了人通过劳动获取成果的自然规律。古人有一句俗语:“天地不仁以万物为刍狗。”无论上帝是否会关照充满理想渴望的人,在人类社会,每个人终究要明白一个事实:人只有脚踏实地,才能真正获取尊严和价值。如今的社会环境,物欲横流,大多数人迷失于黑暗,源于人类自己制造的造梦机器。广告人抓住人性的弱点,诡辩成功学,购物广告,博彩股票…五光十色,十分诱人,它们统领了人的感官,腐蚀人原有的理性,没有丝毫留情,这是我们复杂的社会结构,被统领了欲望,不能不说是人自己加害于自己的变态行为。这部影片有其哲学表达,正视生活的绝望,也是我们生命里的一大功课。人的沉沦大多身不由己,甚至找不出理由。这世上有人沉下去了,在监狱,在黑市,在不为人知的角落苟延残喘。有人自杀,有人心灵扭曲,有人抑郁麻木,绝望覆盖了他们的生活。他们在绝望的彼岸向我们招手,而我们还面临生活的诸多选择,已然有了宿命的意味。当我们不幸过上了“被沉沦”的生活,除了怀着“不以己悲”的生活态度,还要有相当警惕的自控力和正确的价值观。毕竟欲望,是天性。

当然,在《梦之安魂曲》这部影片上,我并不认为它能带来什么积极意义。大多数观众在看完之后兴许会感叹不再吸食毒品之类的话,而这部影片所映射的社会环境已然嵌入人的骨髓。人不啻为一种矛盾的生物,堕落仍旧是我们宝贵且唯一的权利。影片留下了一些迷惘的气息,它代表着人类生活不起眼的一部分而已。我们害怕这种被快进的绝望人生,但我们不会脱离它。

文章作者:先锋通讯社桐乡分社记者 陈贤快 编辑者:黄田心

|

|

| |