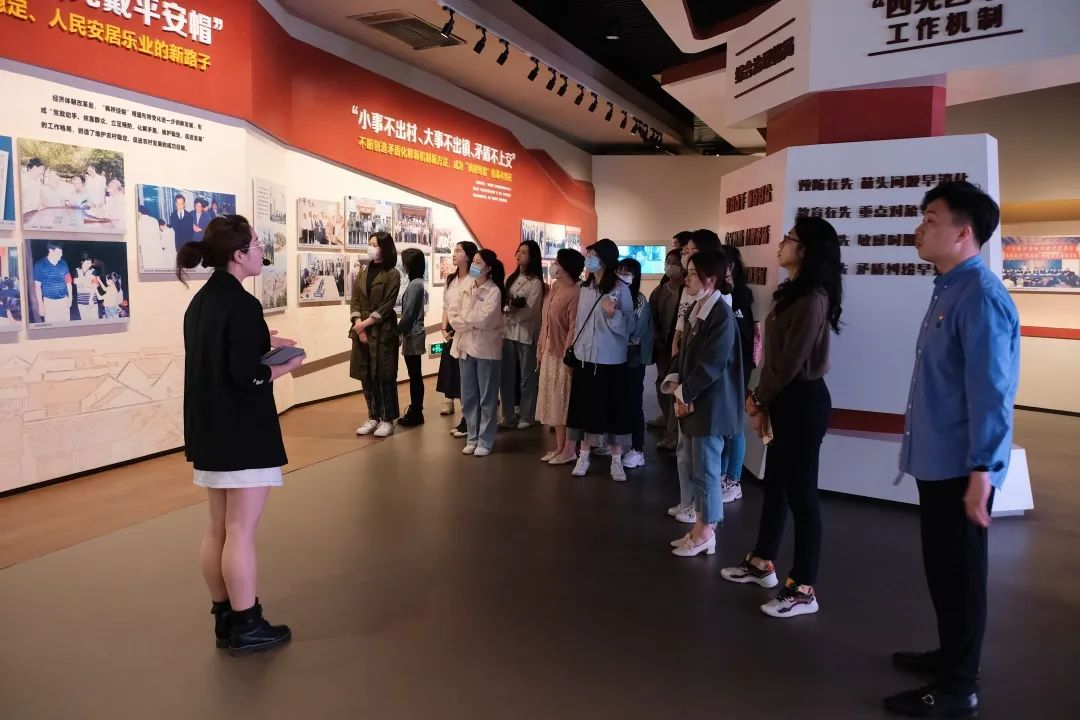

为深入贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,国际文化传播学院党委开展“学党史 践初心 担使命”主题党日活动。近日,在国际文化传播学院党委副书记张针铭的带领下,师生党员们赴诸暨“枫桥经验”陈列馆开展党史专题学习活动。国际文化传播学工主管、分团委书记、学生第一党支部书记吴海涵,分团委副书记、学生第二党支部书记胡秀锦,学生第一党支部副书记谭丽各以及支部20余名党员参加。

党员师生们详细了解“枫桥经验”的诞生、演进、发展以及升华,新时代“枫桥经验”在浙江的探索实践五大篇章串联起“枫桥经验”的发展历程,深刻领会了“小事不出村,大事不出镇,矛盾不上交,就地化解”等先进经验。

20世纪60年代初,浙江省绍兴市诸暨县(现诸暨市)枫桥镇干部群众创造了“发动和依靠群众,坚持矛盾不上交,就地解决。实现捕人少,治安好”的“枫桥经验”,为此,1963年毛泽东同志就曾亲笔批示“要各地仿效,经过试点,推广去做”。

“枫桥经验”由此成为全国政法战线一个脍炙人口的典型。之后,“枫桥经验”得到不断发展,形成了具有鲜明时代特色的“党政动手,依靠群众,预防纠纷,化解矛盾,维护稳定,促进发展”的枫桥新经验,成为新时期把党的群众路线坚持好、贯彻好的典范。

如今,“枫桥经验”,已成为浙江省乃至全国平安建设、构建和谐社会的一大法宝。

“枫桥经验”之一,“小事不出村,大事不出镇,矛盾不上交,就地化解”。

枫桥镇在健全普法工作网络的基础上,每年投入20多万元用于法制宣传教育,并对曾经有过违法行为的人员,坚持“不推一把拉一把,不帮一时帮一世”的原则。

“枫桥经验”之二

帮扶刑满释放人员。五年来,枫桥200多名刑满释放人员中,绝大部分人已成为自食其力的劳动者,改好率达99.15%。

“枫桥经验”之三

外来务工人员管理新模式。随着经济发展,枫桥镇还针对外来务工人员推出新的管理模式,统一为外来员工解决住房和子女入学等问题,每年还评比“十佳外来优秀青年”,授予中高级人才以“荣誉镇民”称号。

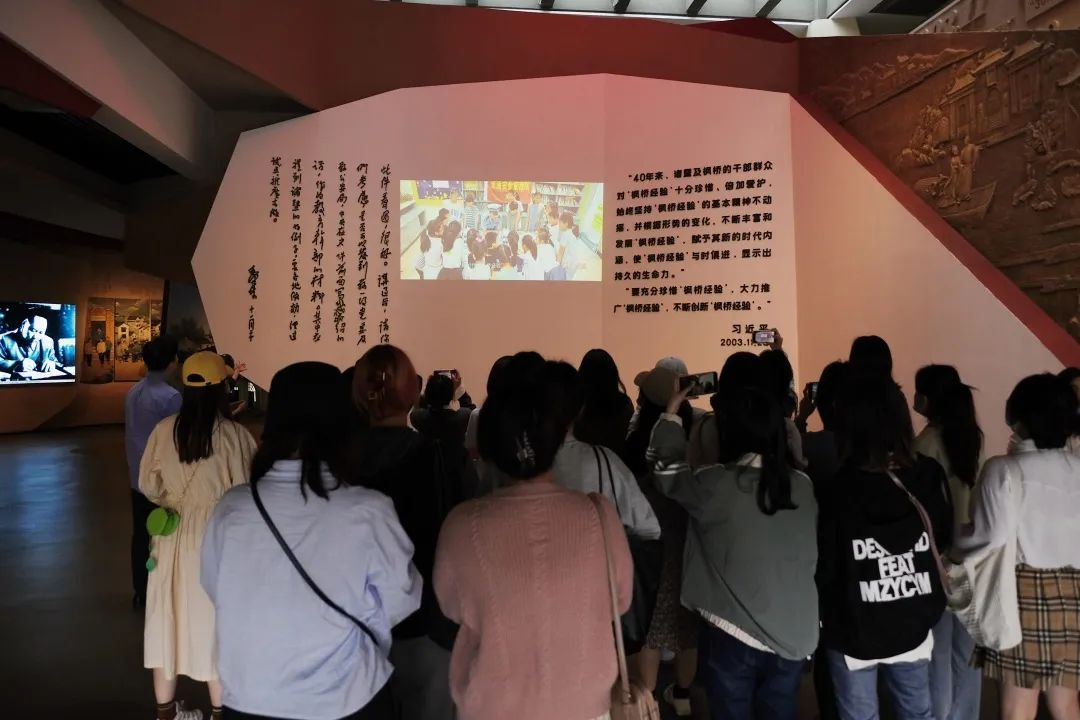

在讲解员细致的讲解以及该馆内图、文、视频对相关场景的演绎,党员们深刻的了解到“枫桥经验”诞生多年来曲折又光辉的历程。

国际文化传播学院学生第一党支部党员崔羿

从倡导“小事不出村,大事不出镇”,到开创外来务工人员管理新模式,在历史的进展之中,“枫桥经验”收获人民群众广泛好评,成为全国改革的典例。枫桥因地制宜做改革,谋发展,正是对人民负责,为人民服务的体现。如今我们的生活是无数共产党人奋斗而来的,我们作为大学生党员,应时刻发挥自身力量,为更好的明天而奋斗!

国际文化传播学院学生第一党支部党员 沈虹宇

2003年11月,时任浙江省委书记习近平同志指示要坚持发展“枫桥经验”,由此开启了新时代“枫桥经验”孕育、发展的新征程。“枫桥经验”学习之行中,“摘掉一顶帽,调动几代人”这一条经验让我印象很深刻,作为一名出生在千禧年的青年人、一名新时代的大学生党员,也要从自身出发,发挥好党和群众间的桥梁作用,相信和依靠群众,把解决群众问题,帮助群众放在第一位。

国际文化传播学院学生第二党支部党员张姝一

上世纪六十年代,面对四类分子,枫桥镇的干部群众开拓了”发动和依靠群众,坚持矛盾不上交,就地解决”的治理经验。

当纪念馆讲解员提到,枫桥的干部群众为了给四类分子摘帽,愿意顶着风险的牺牲态度,不由得感动;以及敬佩当地干部群众“不解决摘帽问题,一代代发展下去将是严重的社会问题”的智慧。在新时代下,新时代的“枫桥经验”也正推向全国,共同加快推进基层社会治理的现代化。

国际文化传播学院学生第二党支部党员郭一诺

今天的枫桥,已经成为名副其实的美丽乡村,在枫桥经验基础上探索形成了一系列新时代社会治理的新做法,带给我们新的思考和启示。在我看来,枫桥经验时至今日仍然历久弥新,与时俱进,在坚持中求发展的精神,是真正值得学习的!