“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,今天的传媒校园依旧阴雨绵绵,第二实验楼五楼却是一片春意盎然。由教务处公共艺术教研室、浙江传媒书画院主办,浙传设计艺术学院和动画学院协办的“同源”书画摄影作品展今天在学院副院长王渊明的宣布下正式开展。

本次展出的是浙传公共艺术教研室主任、书画院副主任蔡罕教授、中国美术家协会会员,浙传设计艺术学院教授、副院长陈凌广和浙传动画学院教师、浙传书画院副秘书长任玉老师三人的优秀书画摄影作品。三位老师各有所长,参观的老师纷纷驻足称赞。

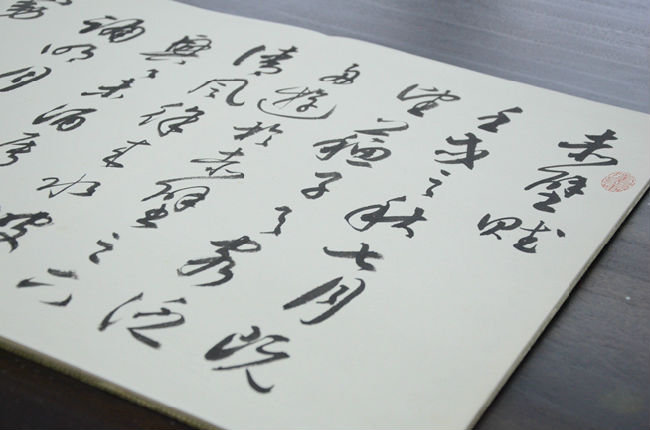

“胸怀文墨虚若谷,腹有诗书气自华”。蔡罕老师擅长书法,在他的展厅中摆放着一套实木桌椅,与挂在墙上的字相得益彰。桌上铺着一块黑布,文房四宝整整齐齐地摆放在桌上,笔架上则挂着各式的毛笔。都说君子爱竹,蔡老师的桌上也端放着一小盆文竹。被其他老师称作“掌柜的”的蔡罕老师介绍道:“我的创作灵感来自于对生活的感悟,对传统的学习和对书法艺术美的理解。”展览中,最引人注目的作品《赤壁赋》平铺在长7、8米的桌子上,参观的老师赞不绝口,蔡罕老师笑而不语,原来仔细一看,底下还有不只一层宣纸,这展开的部分还不是整个作品的全部面貌。在谈到这幅作品时,蔡罕老师回忆说,他是在一天的傍晚6点半左右开始写的,从铺纸,磨墨,润笔,到下笔完作落款,一气呵成。写完以后已经到了晚上九点。“当时就是一个忘我的状态,全身心地投入。”蔡罕老师说。

作品以行草为主的蔡罕老师说:“虚实相形,虚实相生,在我看来是很优秀的传统哲理。我的作品是对自然的再创作。”他谈到,一副字5虽不如画来得形象,但一笔一划什么时候应该用力,什么时候需要提笔,也和诗词歌赋一样讲究“仄仄平平仄”。“写字的最高境界是楷书,书法的最高境界是行草——讲究阴阳变化,”蔡罕老师说,“就说西湖吧,晴西湖不如雨西湖,雨西湖不如雪西湖,而雪西湖又不如月西湖。为什么?因为它们一个比一个更能让人感觉到朦胧的美。”

同时蔡罕老师也将从书法中领会的“虚实相形”运用到了日常的教学中。“把生硬的东西变得轻松一些,学生也会更好接受一点。”蔡罕老师笑着说。其实不止是蔡罕老师,传媒学校有一大批艺术造诣很高的老师,本次展览的目的也就是在提升学校文化氛围的同时,让社会上更多的人认同这些优秀的老师。

老师也带着自己20幅不同风格的作品参加了本次的展览,他给自己的作品的定义是“摄影、绘画、制作后期综合的产物”,表现了一些现实不可能实现的想法。他特意给记者介绍了他的《江堤》系列作品:“我生活在钱塘江边,所以便把江堤作为创作的基础。”同时他也告诉记者,这些都是他早期的作品。“它们共同的特点就是抽象,简洁大方。融入了我很多的想象。”看着走廊上的作品,任玉老师笑着说:“创作时就是我一天最快乐的时光。

“千里之行,始于足下”。据悉,本次展览只是提升学校文化软实力迈出的一小步,日后还会有更多类似的展览出现在同学们的身边。

|

文章作者:先锋通讯社新闻部 王松龄 图片作者:董知航 编辑者:黄田心 |

|

| |