这片被扣上故弄玄虚、无病呻吟、形式主义之类的帽子,一点不冤。片头大段呈现的巴洛克装饰风格,算是打了预防针。巴洛克风格本来就是西方建筑史上故弄玄虚的一次高潮,它对建筑符号的花哨解构就是架空功能理性的,但若不合乎某种形式理性,恐怕也不能成为统治一段时期的审美观。固然,美学观点多主张形式与功能(内容)统一,但反过来看,也意味着两种东西可以离间。于是,脑力过剩的创作者有时很难抵挡一种诱惑——寻找自在的形式理性,特别是在功能理性已经cliche,短期难有突破之时。对于电影来说,工业把好故事的元素排列组合都快拍齐了,不开荒勿宁死的那些人自然而然地会把目光聚集在电影语言的探索上。1960年前后的西方,战后重建基本完成,工业及其意识形态(modernism)横扫天下,喜新厌旧的思想界文艺界人士,正在最不舒服的时候。

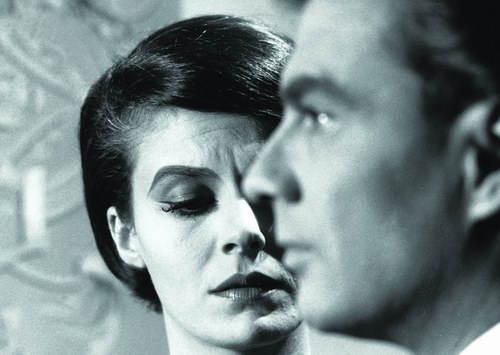

情节还是有的。如果能醒着看完90分钟,一般可以认出经常出现的两男一女,而两男一女的故事多半就是横刀夺爱了(好在电影在给出相关证据方面还不算太吝啬)。悬念1,怎么夺?貌似是把人侃晕。悬念2,怎么侃晕?呵呵,反正我看晕了。

如果将叙事比作走路,那么玩弄叙事就相当于营造迷宫(文学、电影创作者可以自由剪接时间,而建筑师可以自由剪接空间)。如何最让人迷失?“山重水复疑无路”,最让人迷茫的不是陌生感,而是“疑似重复”感。我们说人生状态很迷失,指的大概是天天都做着差不多而没有突破意义的事。于是,设计迷宫,就是制造“疑似重复”感。整一个最让人看不懂的电影叙事形式的关键,也是制造“疑似重复”感。

回到电影本身,重复的符号何其多。旁白是重复呈现的(因为是看字幕,所以很容易发现XD),女主的某个媚态是重复呈现的,与女主的相遇是重复呈现的,女主对曾经相识的否认是重复呈现的,雕像是重复呈现的,装饰花纹是重复呈现的,园林是重复呈现的,那个nim游戏是重复呈现的,等等等等,再客串几个镜子和地图这些画中画来把水搅浑。

与此同时,这些符号并不完全重合,甚至有悖。旁白貌似每次都有小改动,每次看女主pose,每次和女主相遇,每次遭女主否认,每次看雕像,每次看装饰花纹,每次看园林,都是不同途径和角度,每次nim游戏都变换着物件。这些有差别的重复会让人本能地产生疑惑,到底哪一个是真相、实话,哪一个是假象、谎言,还是说全部都是假象、谎言。为了再把水搅浑,创作者还安插一些视听悖论,例如树有影而人无影还是树无影而人有影(这是个别好眼力人发现的,佩服),例如拉小提琴的影像配管风琴的声效。类似的地方估计还能发现不少。

在“疑似重复”的冲击下,全片各个片段给人的感觉是真真假假,显然不可能全是真的,而有趣的是,你也不能或者不愿意说全是假的。有点类似于片子女主对男主的态度,不断否认,而为什么否认完一次又否认一次,对每一次说辞都要听完了再否认,本身也是一种很有趣的上瘾状态。

总而言之,如果说此片以极端的方式去探索一种自在、纯粹的电影语言,那么它是建立在对观者求真本能的利用之上。我们对于真相的判断本质上根植于经验的重复。一旦某种经验重复,就让人觉得相关事物有某种可信基础,而悖论的植入,又打破这种可信基础。电影传达的是一种“似曾相识”的状态,这种体验是迷茫的,当然也是烦躁的,令人产生怒点右上角冲动的。如果带着寻找出路的心态去走迷宫,这东西确实巨讨厌,但如果带着参观迷宫乐趣的心态去走,这部著名闷片或许能显现出一丁点趣味。

文章作者:先锋通讯社桐乡记者 隋欣怡 编辑者:李莹

|

|

| |