当猫对你说起渴望远方的时候,如果你给它一个罐头,它终会在罐头堆里变成一个胖子,躺在阳台的躺椅上,慵懒又无耻。生命本就不应该是一潭死水,渴望远方的人,东西南北都顺路。

吴音媚好的东方水乡

先锋通讯社记者 童笑雨

我想,江南人总是对水乡有着别样的情怀。

不记得是第几次来西栅了,但是每一次来都会有不一样的感觉。有人说乌镇的商业气息浓厚,比不上西塘的自然恬淡之美。我自是没有去过西塘,无法对两者进行比较,但是每一次来到西栅,都会感到一种由内而外散发出来的舒畅。套用林徽因的一句话,会感到一种莫名的平坦,竟许是辽阔,和水面恰恰平行着舒展开来,感觉到最边沿的边沿,一直向前延伸。

人人都说日游东栅,夜逛西栅,我却并不这么认为。我喜欢白天的西栅,多的是自然的美,少了些许人为的喧闹。每每坐在桥头或者是水边,看着三两游人缓缓走过,是说不出来的舒畅。有时候会想,也许前世的我就是“小桥流水人家”中的“人家”吧。

也许有彩灯添彩,长街宴的渲染,春节期间的西栅比我想象中的热闹。

在入口处便坐上了小船,缓缓进入了西栅。相比起前几次步行进入,在水上看到的西栅确实别有一般滋味。从小船上看古镇,视角虽然低了些,却更加真实。摇橹前行,看着一座座桥从头上过,有一种说不出来的新奇感,颇有一种以天为盖地为庐的惬意。前面的水岸也是说不出的开阔,水虽然并不是很清澈,但是在水里的倒影却也看得清楚。不远处摇过的小船从茂密的树枝后面穿过,就这样相逢,摇摇晃晃的模样,甚是可爱那边的游人三五成群,两边的店铺里不时传来吆喝声,我们坐在船上看风景,岸上的人在桥上看你,莫名的和谐。 一摇一摇的游船,也摇慢了我的思绪,竟想就这样一直一直摇下去,却笑渔船长共到,不知是否比桃源。我想在潜意识里西栅便是我的桃源吧。

上了岸,便逛起了西栅。果然春节的西栅与往日相比有了更多生活的气息。以往只是看到开着门的商铺和民宿,而那些关着门的房子总会认为没有人居住。这次来,看见门口贴着的鲜红的“福”字,还有那随处可见的腊肉,腊肠,鱼干,都让我欣喜不已。平时的西栅美则美矣,但无论是商铺还是民宿,在我眼中,都有着过客的苍凉感,有一种神仙姐姐般虚无缥缈的不真实感。但是现在,浓厚的生活气息给西栅平添了一份魅力,并非人为构筑的古镇,而是有着千百年来历史积淀的人文气息,同样,也给了我逗留的理由,来这儿的人们大约都想找回点什么吧。在西栅中惊鸿一瞥,在浮光掠影中雁过无痕,都只是偶尔惊艳,没有人家尽枕河来得实在。

我一直认为,乌镇最好的景致是在雨中。沿着石板路一直往下走,随处可见低矮的老房子,屋檐低小,雨中的西栅有点朦胧,潮湿的青石板路,伴着不时传来的小船拍岸的水声,一个脚步就是一个世纪,我仿佛看见了千百年前,在渺渺细雨中撑着纸伞在远处朝我走来像丁香一般结着愁怨的姑娘。这样悠扬而又温柔,热闹而又静谧的乌镇,桨声灯影中的秦淮河也没有她美,而这般景致,也是让我不愿意醒来的一个梦。

来到乌镇,不免要尝一尝当地特产。也许江南各地小吃都有异曲同工之妙,不说姑嫂饼或者三白酒,只说青团还有乌米团,多多少少都有别地的影子在。给我印象最深的还是当地的糯米锅巴茶。甜甜的茶水之中还有米香,初入口不觉什么,但只是一口便让我回味无穷。也有人说我的口味奇怪,就是锅巴泡着茶,还有什么好喝的,但我却从不改口,始终认为这种茶有着不一样的人情味儿,也许吃着米就会让人想到了家吧。喝着锅巴茶,会让我莫名地感到安心,就像西栅里面堪比饺子的肉多的馄饨,吃上一碗,就能让我饱上一天,以至于很可惜地错过了那天的长街宴。

长街宴是乌镇春节的特色。绵延数十里的西栅老街上,摆上木桌子,桌桌相连,齐开百家宴,有着“长街迢遥两三里,日日香尘街起”的盛况。首尾都各摆一桌,放着垒成尖塔型的馒头和贡品,饭桌上都是清一色的黄铜火锅,冒着袅袅的烟。相邻桌子的游客仿佛也像熟识般跟对方聊着天,打成一片。怀着欣羡的心情,从桌子旁走过,耳闻着老街的喧闹,闻着羊肉火锅的香味,在秀美雅致的江南风景里,体味着水乡人家的温馨淳朴,也是一种别样滋味。

没走几步,就会看见别致的老房子旁立着各式彩灯,从十二生肖到预示吉祥的飞龙,从各式大型花灯到水中的莲花灯彩,满满都是年味儿。不知不觉便是夜灯初上,白天还看不出什么东西来,一到了晚上,便是光彩斑斓,连黑魆魆的河水在水中花灯的照映下都有了神韵。虽然我是更喜欢白天静谧的河水,但是在黑夜彩灯衬托下的小河,却有着一种不一样的神秘感,也会傻傻地想会不会突然从水中窜出一条大鱼来。

一回头看到路边的彩灯映照着那一处角落和更加幽深的小道,我突然明白我为什么那么喜欢乌镇,喜欢西栅了。只是因为喜欢那醉里吴音相媚好的江南,喜欢那小桥流水的静谧,而那个地方恰好是乌镇,恰好是西栅。

不如一路向南去大理

先锋通讯社记者 潘昱颖

大理作为中国文青圣地之一,向来朝圣者众多,而我本人——一个菜鸟级文青、准入级小资。所以自然是周瑜打黄盖——一个愿打一个愿挨。于是趁着这个春节来得格外晚的寒假和北北两个人行李一收,拍拍屁股坐上了飞往云南的飞机

大理关于洱海的争论颇大,但我实在是爱极了洱海的那一片蓝。饮穷洱海异俗风,清波入梦洗樱唇,洱海是带你入梦的梦幻,带你回归母体的舒适,带你放空自我的平静。在大理入住了人生第一个青旅,不在洱海热闹的民宿镇子里,要再往里走好几公里,人烟稀少,远离尘嚣,窗子外隔着一条公路就是洱海连天的碧蓝——时间都变得粘稠缓慢了。早晨起来坐着船在洱海里荡漾,此时熹光微明,等待着日出的同时,听船夫小哥讲当地人的日常生活,讲他们童年时候的洱海,感受岁月温柔无情的变迁。

十分庆幸我在淡季去的大理,尤其回来之后在新闻中看到那条青旅门口的公路已经拥挤成了停车场。彼时,公路还是十分的宽敞冷清,偶尔呼啸而过的摩托车或者电动车让我感觉下一秒就置身于公路片。租辆自行车或者电动车可以一直沿着洱海向里肆无忌惮地奔驰,沿途会间隔有着一个休息站,你可以停下来看看不同角度、别样日色下的洱海,品尝当地的手工酸奶。晚上在古镇解决晚饭之后可以跑到一家酒吧点了杯百利甜听几个老男人抱着吉他,唱着属于他的沧桑。洱海的酒吧不像大理不夜城中的酒吧,大多23点之前就打烊了,于是两个小姑娘就映衬着暗淡月光、满天繁星,拖着拉长的背影,听着海浪席卷拍打的声音。

无数旅行先人佐证了这样一句话——如果不想对云南失望,那么就别跟团。同样,如果不想对旅行本身失望,那么也别跟团或孤身天涯或知己三五,去邂逅一场行云流水的风花雪月吧!其实,这个世界没有你想象的那么黑暗——每当我们以最阴暗的思想揣测这世界时,它的光明都足以灼伤我们的眼睛。还是那句话——趁年轻,趁学生证还能用的时候多出去走走吧。

西边拉卜楞寺的魔咒

先锋通讯社记者 赵莉莉

旅行归途,带着一身的疲惫,深夜回到家,却带着一身沉重无法入眠。行动教会你去思考,行动也会让你止步不前,循循环环,不得要领。像是卯足了劲撞到了一堵墙上,虽觉得疼痛难忍,但因未寻得其果,故而固执不回头,即使已经遍体鳞伤般脆弱,也依旧在今夜难眠。

此次旅行,逃离过年鞭炮声的纷纷扰扰,撒了个谎,瞒着爸妈背起背包开始了为期八天的独自旅行。途径兰州,甘南,最终到达夏河,发生的种种对我来说都是那么值得回味,每一次交谈与行走皆是由心出发、随性情而至,除了痛快,再无其他。

我知道画梦人要先于知道安妮宝贝,知道安妮宝贝要先于知道《得未曾有》这本书,在微博上关注了画梦人,看着那些具有灵石般的文字,按捺不住那份好奇,我决定亲自去走访一趟。

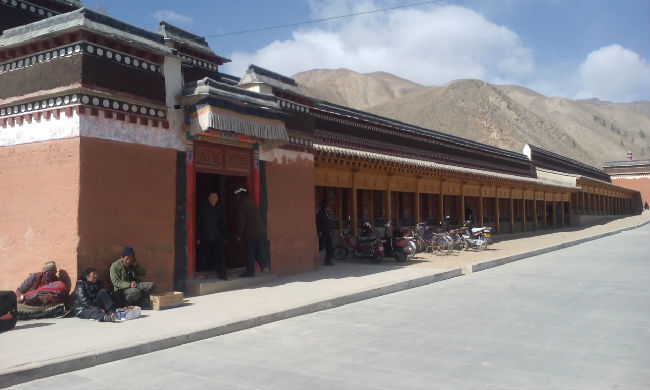

在兰州呆了3天,于23日晚到夏河,找到宾馆后决定明天前往拉卜楞寺。第二日,因当日是集会,路上已经有陆陆续续的拉卜楞寺的僧人们前往拉卜楞寺的方向。到了目的地,从我的角度看,拉卜楞寺很大,周边有不少的卖家,刚一进入,就看到沿途有很多藏族的乞丐和小喇嘛,当日天气大晴,也平添了几分的暖意。那些乞丐们坐在拉卜楞寺的墙角下晒太阳,前面放着一个小纸箱,箱里散落着一角一角的零钱,当时的我竟然对此麻木、无动于衷,只是看了看,继续走着走着。

有意思的是他们每个人从第一步开始就不停的转路过的每一个的经筒,经筒外面画着唐卡,一个又一个人从我的身边走过,努力着转着手中的经筒,虔诚而笃定。有5岁左右的的小孩,甚至都够不到周围的把手,有90多岁的老太太,步履蹒跚,颤颤巍巍。我不解其意,只是跟着依葫芦画瓢,一片茫然。途中遇到一个乞讨的藏族老奶奶,走到我面前,用着极其不流利的汉语对我说:老人老了,不中用了,少给点也行。她的眼神谦卑但并不卑贱,我为之动容,问她:为什么很多人转那些经筒,她告诉我,表示对佛的敬仰和顺气,可以防止不生病。我拿着钱包给了她5毛钱,她感激涕零,并招呼一个同行的姐妹跟我要,我找了找没有零钱了,他们说可以找给我,于是我给了那个老太太5块,她给了我4块,我随即抽出5角钱给了刚开始的那个老太太,她受宠若惊。看到她的满足,我为自己刚才的麻木而感到羞愧。于是,走了一路,我撒了一路钱,这些钱都是自己挣得,我并不觉得可惜,也不觉浪费。因为我有使用它的权利和自由。

沿途走,我变得越发的小心翼翼,仿佛怕惊扰了这份圣地。关于磕长头,我看到一个藏族的老奶奶一步叩首一步一跪拜,从开头跪到了尽头,用了几乎一天的时间,我看到那些乞讨的乞丐在自己的位置上,行跪拜礼,朝着天,朝着经筒的阶梯,我看到一些走路都不稳的小孩穿着开裆裤跪下去,之后我越走发现这样的信徒越来越多,小的有2岁,大的有90岁了吧,参加法会那天,我看着他们藏族人排着队对法会三叩首,老人太老了,还需要搀扶着,就这样坚定地还要跪下去。为了防止磨破皮,他们的双手缠着木板,一步一步的跪着拜着向前移动着,我试图跟他们说话给他们水喝,他们对我笑了笑,然后摇了摇头,继续跪拜。中午的烈日似火,他们仍旧乐此不疲。

转经筒的期间走错了方向,一个藏族老太太对我说;丫头,走错方向啦,从这边走。我不敢再走神乱想其他。

法会的当日,整个拉卜楞寺里面的藏族人都陆陆续续的来了,仿佛他们自己不识字,无法参透经书,所以怀着自己的信仰,对着法会虔诚祈祷,我看到了信仰是他们活下去唯一的理由和支柱,他们的那份坚信和神秘让我默不作声的游行,不敢过问分毫,我想我的打扰对他们来说算是一种亵渎,我断断续续走完拉卜楞寺用了3个小时,那他们一步一叩首该是用了整天的时间吧。

拉卜楞寺总有一些人让我难以忘怀。乞丐录音机里响着叽叽哇哇的藏语,好像是祈福语;路上乞讨的老人在正午的太阳底下拿着经书诵读晒太阳;那些全身脏兮兮的小喇嘛和墙角的乞丐对着经筒绕着整个拉卜楞寺磕长头,仔细的,一点一滴的;那些乞讨的孩子脏兮兮的坐在一个小篮子里,喃喃自语,露着那天真的笑脸。他们磕长头的姿态长期的在我的头脑中闪现,他们仿佛是在保护着自己的生命一样,没有丝毫的马虎,甚至他们不知道是为了什么,只是那样的遵守着自己心中的信念和规矩,还有那一份执着的信仰。信仰的力量,让我敬畏。他们享受着拉卜楞寺带给他们的寂静,他们在院子里烧着火炉,看着凭空消失的火花,他们仿佛早已忘却了自己是谁,自己为什么要这么做,他们裹着印第安人的毯子坐在那里,躺在那里,每天固定的做着念经,转佛塔,磕长头,仅此而已。

宗教本身就是神秘的,而信仰是让人无比敬畏的。在这里,没有尘世间的纷纷扰扰,乞丐最大的愿望是今天能得到吃饭的钱,僧人最大的愿望是今天学完该学的课程,画完喜爱的唐卡,藏族人的愿望是转完经塔,磕完长头,然后在发放圣水的时候自己能够得到一口两口,他们甚至根本就不关注游客,没有任何意识到自己的行为在外人看来是多么的怪异,他们一如始终。

夜晚在夏河的天空下,静谧而神往,我连续3天完全融入到了这个地方,临行前,无限留恋,这是个精神信仰纯正的地方,它是一个魔咒,吸引着你的眼光,你的精神诉求,净化你人性的邪恶,这里天生养人。

拉扑楞寺是个魔咒,让我们这些游客们坠落其中,我不得不遵从心中的旨意,每年都要来这块圣洁的一方净土,我或许明白了为什么世界上有了西藏还要有夏河的拉卜楞寺。

北国里的白日焰火

先锋通讯社记者 熊媛

对于南方人来说,是渴望感受北国冬天的味道的。久居南方,冬天这个季节对于我来说,不过就是穿的更多一些,绿色更少一些罢了。打雪仗、堆雪人这种童年记忆中更是没有的。从去年暑假开始同哥哥姐姐妹妹约定起寒假哈尔滨之行开始,就满是兴奋和期待。想象着裹着比平日多好几倍的行装笨拙地走在咔吱咔吱响的雪地里那让人发笑的样子。

白色和冰冷,这是之前一提到哈尔滨,就会跑到我嘴边的两个词。这不仅是来自于北纬45度的地理常识,也来自于《白日焰火》和《黄金时代》两部影片所给我留下的内心感受。但真正到了那儿我却感受到了哈尔滨,这座北国之北的城市的热情和美好。这是一座有着俄罗斯异域风情的城市,有爱吃红肠、大列巴面包,爱喝啤酒、格瓦斯的人们,也有俄罗斯风情的各大教堂。这也是一座豪迈大气的城市,不仅有爽朗热情的人们,连街道也都显格外宽阔,但却又宽阔得有些寂寥。这的确是一座白色的城市,真的就像《白日焰火》里一样,即使在没有灯光的情况下,我们也能清楚地看到那被雪映衬的白茫茫的世界。

清早起来走在由石块砌成的中央大街上,来一只马迭尔冰棍和一串冰糖葫芦,哈一口白气,心里却格外的暖洋洋。漫步到圣索菲亚大教堂,喂一下广场上的鸽子,看着街边冒着热气的早点铺,不由的想起这不就是木心《从前慢》中“长街黑暗无行人,卖豆浆的小店冒着热气”的情景吗?虽是描写江南水乡的诗句,但是放在这里又哪里会显得突兀呢?“老婆、孩子、热炕头”对于一个东北人来说就是最大的幸福不过就是一家人的团聚和一个暖活的热炕头了。同北京上海相比这虽不是一个经济很发达的城市,但我却真正感受到这是一个幸福感很强的城市,这里的人们喜欢聚会过节,喜欢在冰雪天气中躲在暖和的屋子里一家人聚会谈笑,靠暖气取暖,也靠爱来互相取暖。

《黄金时代》里最爱的是,萧军当上家教挣得第一笔钱,带萧红去的那家破旧却又热闹的饭馆了,一进门寒意立刻就消失了,映入他俩眼帘的都是冒着热气的食物、笑脸相迎的老板和高声谈笑的食客了,热气热情和热闹充斥着整个屋子。然而如此热闹温暖的“深夜食堂”在哈尔滨我也能亲身体会过一次,一家生意红火的烧烤店,虽是深夜十二点多都仍是宾客如云,足足的暖气、高声阔谈的客人、热情周到的服务,好一派热闹的场面,同只有一门相隔却格外寒冷寂寥的室外形成了鲜明的对比。

无论是走在街上,还是在公交车上,短短四天之内,目之所及,哈尔滨给我的感受就是一个百读不厌的恋人,让人铭记的是她带着伤感的美,因为美的纯粹和短暂而绝望,因为她的悲情而更加刻骨铭心,这座城,就是哈尔滨。就像《白日焰火》里结尾那柱焰火一样,在白色的冰天雪地里绚烂的绽放,带着悲,但却美的让人过目不忘。

|

文章作者:先锋通讯社评论部记者 编辑者:熊媛 黄田心 |

|

| |