四年前,你们踏浪而来;四年后,你们随风而走。

从2013年9月到2017年6月,植此四年,从大学第一课到最后一课,从高中毕业的稚嫩到大学毕业的成熟,从最初的无所适从到满身的专业知识……你们的青春在四年的课堂上奔走,你们也在四年的学习中渐渐找到了自己的方向。现在,想听听你们在四年课堂上的故事。

初遇大学,记忆犹新

那是2013年的9月,你们朝气蓬勃,意气风发,怀揣着各自的理想开始奔波在传媒大道上。你们走过了人生最后一次军训,然后,开始了你们的大学第一课。还记得大学第一课是什么吗?又有怎样的感受呢?新闻学院13编辑出版的周凌宇说:“我记得我的大学第一课应该是编辑出版史,老师是李新祥,当时我的心情很焦躁,因为和高中上课方式完全不一样,不知道要做什么笔记。”

不止是你们,老师对给13届学生上的第一堂课也记忆犹新。新闻学院出版系的崔波老师说,她清晰地记得当时给13届学生上的第一课,是编辑出版班的报刊版面设计,之后给13新闻班和广电班上受众研究。“上受众研究的第一节课我回到了古希腊,从古希腊的受众源讲起。”崔波老师如是说道。

四年学习,难以忘怀

如果说大学第一课是打开了大学学习的旅程,那么这四年来的每一节课想必都是这旅程中靓丽的风景,每一堂课都有别样的体验和不同的感受。同为13编辑出版的卢慕容说,大学里印象最为深刻的是王田老师的英语课。她回忆道,“我们都叫他田田,老师非常出色、人很好,完全没有代沟。上课也非常有意思。我觉得大一大二的学生要去上一节他的英语课,无论是必修还是选修,他会让你爱上英语。老师是美音,很好听的那种。”而对于13播本一班的钱嘉敏来说,大一时刘超老师上的普通话语音与发声课印象最深刻。“当时,我的专业基础非常薄弱,气息不好不说,还是小嗓,那时候,刘老师每次脸粉粉地朝着学生们翻白眼吐槽的样子特别有意思。‘超哥’很有耐心,一句一句带着我们念新闻,为我们未来的发展打下良好的基础。”四年过去,曾经为通过艺考而雀跃的少女已经可以站在广大的舞台上从容地主持一场大型比赛了,是一节一节专业课、老师的谆谆教导和自身的努力成就了她。

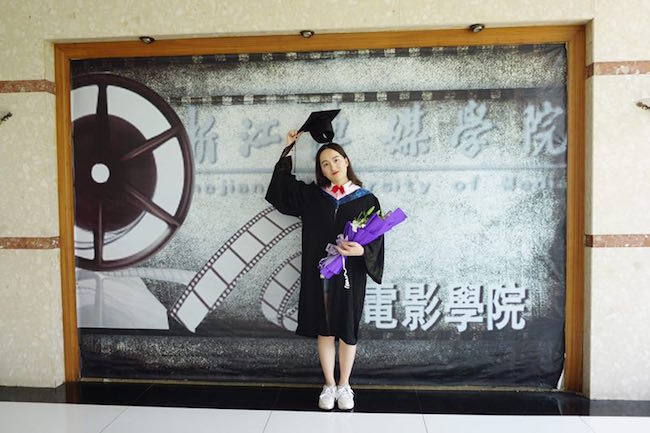

卢慕容

钱嘉敏

同样承载着满满记忆的,还有跟随你们四年的老师。13电影制作陈夏瑛现在已经有了一个新的身份——辅导员老师。在班主任韩程老师的心中的夏瑛坚强又负责,“大一时她担任生活委员,在一名同学运动受伤时陪伴同学就医,守护直至深夜。作为一个刚进大学校门的大一女生,就体现了非常难能可贵的责任心和集体归属感,相信在新的工作岗位她也一定能以这样的品质获得大家的信任和好评。”正是韩老师的支持和鼓励,让夏瑛越来越有动力。曾经她与老师们是师生关系,毕业后,他们是同事关系。四年的成长让夏瑛有了一个华丽的身份转变,老师与她的联系,她与传媒的缘分,越刻越深。

陈夏瑛

最后一课,感慨万千

2017,你们即将走到大学的最后旅程,以第一堂课开始,以最后一堂课结束。卢慕容说,最后一课其实并不记得具体的时间,只知道那是崔波老师的课。“那一天有些事情要处理,我迟到了。老师很温和,没有点名。下课的时候,老师说一起拍张照片,最后一课了。我心里有种平静的感伤。越是快毕业,越是舍不得。”她回忆道。

周凌宇学姐也说道:“最后一节课说实话其实没什么特别的感觉,只是在结束的时候惊讶自己竟然把四年的课上完了。还记得老师对我们说:‘来来来,大家一会不要走,一起拍个照。’”

13电子信息工程的黄钒大部分课余生活都献给了绿草地和荷球场,在荷球教练钱琦老师的心目中,黄钒是一个热血的人。“我们的比赛通常是在暑假,他会很刻苦的加练,有时候浑身湿透还在练,一直到大四,仍然坚持训练,热情度很高。最早来,最晚走。”钱老师给他的最后一课,是一句令人感动的毕业赠言,“继续保持童心和爱心,永远做热血、幽默、搞笑无厘头的人。祝你前程似锦,一‘钒’风顺。”

黄钒

林花谢了春红,太匆匆,大学四年的时光也太匆匆,以最后一节课为节点,四年的学习生活在这个夏天就此结束。关于毕业,崔波老师也给出了自己的建议:“尽管离开教室和课堂,但社会也是一所大学,毕业只是人生一个时期的结束,又是另一个时期的开始,大家要树立终身学习的理想。”

土耳其诗人塔朗吉曾说过:“去吧,但愿你一路平安,桥都坚固,隧道都光明。”根植于传媒四年,希望你们能背上满满回忆作行囊,谨记老师的教导作指路灯,在离开大学的校园后,脚下生风,各自灿烂,未来明朗。而母校,也永远等待你们的归期。

文章作者:高澜 毕雪婷 陈思菁 编辑者:毕雯雯 |

|

|

|

|