这是冯小刚导演继《老炮儿》之后的又一作品,刚上映一天就争议不断,褒贬不一。我也是带着好奇的心情进影院想一看究竟,这个长达两个多小时的影片到底讲述了一个怎样的故事。

《我不是潘金莲》的电影剧情有些像张艺谋导演早期的《秋菊打官司》,都是法盲的农村妇女,因为自己受了冤屈,按照中国行政区的名称从低到高告状上去。但是各级官员又因为事情麻烦琐碎扔给他人视而不管,他们的无视加上一个倔强妇女的内心,最终的结果只是——这个女人一步步走向更大的城市,出演了一出出闹剧。

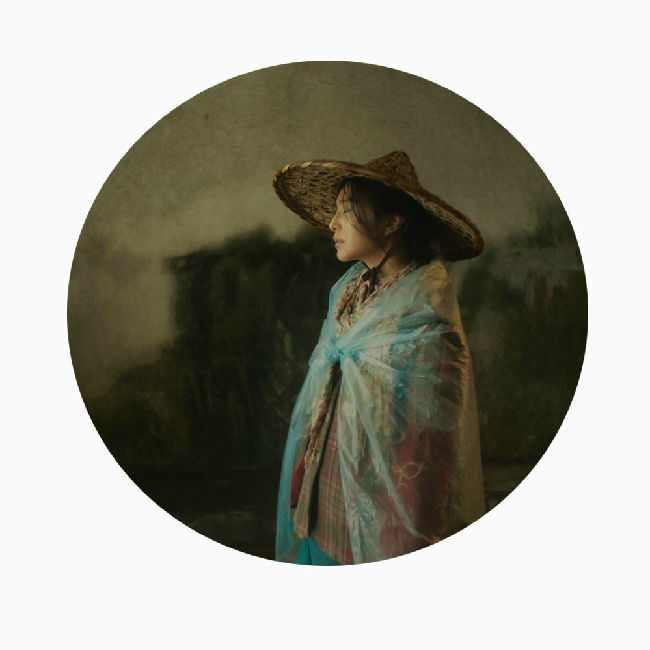

先不说评价不一的故事内容,作为一个摄影专业的学生,这部影片的表现形式有太多值得学习的地方。首先就是让人耳目一新的构图——圆形和方形。主人公李雪莲在家乡所发生的故事,都是被圈在圆形构图之中的。故事的拍摄地是在江西婺源,徽派建筑的白墙黑瓦配上江南水乡的小桥流水,本来就美得像一副中国画,加上圆形构图之后就更加有了一种古典的韵味。除此之外,与内容联系起来,在圆形之中的李雪莲,一直是一个内心冤屈的妇女,她无法突破自己的心理障碍,圆形仿佛是一个限定,周而复始,始终无法走出心中的牢笼。

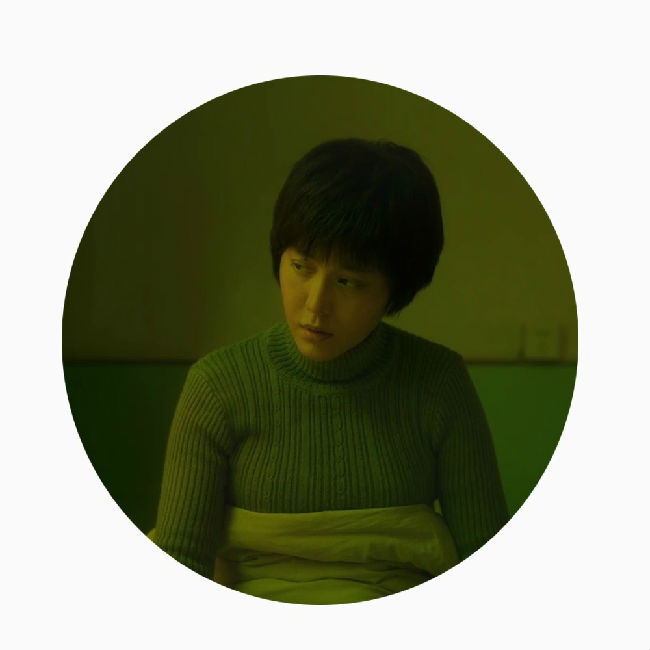

当开往北京的大巴穿过隧道之后,电影变成了方形构图。北京是首都,所有的历史建筑都中规中矩,恢弘大气,这时候用上方形构图,能够更多的容纳北京的景色,也能与北京的风格更加紧密的融合。李雪莲来到北京,见了世面,构图在另外一种程度上也是代表了自己的眼睛,她的视野开阔了,画面所能容纳的东西就更多了。

与画面构图相应和的是画面的色调,《我不是潘金莲》电影画面中,很多处的色彩都特别美。李雪莲的牛骨汤店就在清水绿波的岸边,每次发生在这里的故事都是泛黄的色调,仿佛是画在牛皮纸上的故事;李雪莲在法庭里辩护自己是假离婚时,法庭外是淡淡的阳光,环境的静谧安详和法庭内的各执一词形成了鲜明的对比;雪莲与赵大头在沿途半路上宾馆里,完成了二十年爱情追逐的结合,画外空间的橙色台灯和随微风飘动的窗帘洋溢出安静的美感,醒来之后的窗外,是阴天之下白墙黑瓦的沉静,这大概是李雪莲这十年最放松的时刻。

这部影片在细微之处总是会透漏出中国古典的韵味,给充满矛盾的故事情节蒙上一层值得欣赏的美丽面纱。

最后谈谈这部影片的主题吧,影片涉及了很多政治方面的人和事,无非是探讨如何在“大我”与“小我”之间取得平衡。中国的传统价值观是集体主义,不能因为个人利益而损害了集体利益,而影片中的李雪莲偏偏不遵守这个传统的规则,偏偏要在这个不负责任的社会为自己争一口气。

其实冯小刚早年的电影《集结号》就曾对中国的集体主义提过质疑,里面有一句经典的台词——“明明都是爹妈给起的名字,怎么就成无名战士了呢?”《我不是潘金莲》中,官员害怕李雪莲告状对她低声下气,每个人都为了小我的利益放弃了原则,人性的缺点在喜剧化的处理上暴露无遗,好在影片制造了矛盾,也解决了矛盾,最后官员总结到:“能让官员低头的,是他们头上的帽子,而不是百姓疾苦。我们都只对上面负责,而不对下面负责。其实我们对上级领导最大的负责,就是对百姓负责。”这是属于冯小刚式的大团圆结局。

李雪莲官司没打赢时,心里藏着不甘的落寞;前夫去世以后,心里又是孤单的落寞。她所做的一切,最初只是出于对未出生的孩子的愧疚,最终在天地方圆之间行走的这十多年,却成了一段他人茶前饭后的滑稽经典。

文章作者:黑夜 编辑者:黄田心 王楠楠

|

|

| |